Clasificación de las “ciencias” musicales

Vicente Chuliá

7 septiembre 2020

Clasificación de las “ciencias” musicales

Vicente Chuliá - FMM 075 (1h 1m)

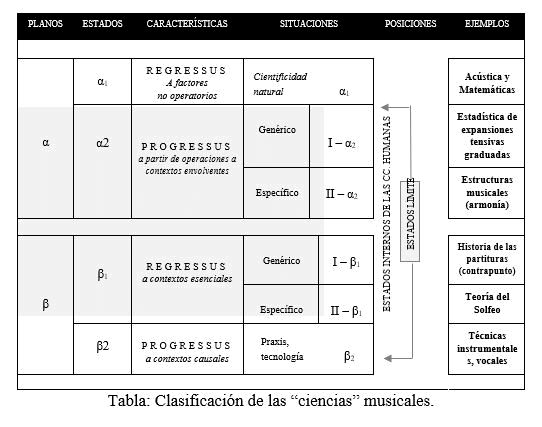

Mucho se ha escrito sobre el epígrafe «ciencias musicales», produciéndose históricamente una confusión basada en la mezcla de las cuatro acepciones de la idea de ciencia que se explican en la Teoría del cierra categorial. A esto debemos sumarle la falta de distinción entre la idea de música y las disciplinas musicales que en sí no pueden reducir el pluralismo discontinuista de esta idea basada en «lo relativo a las musas» que, desde una reinterpretación materialista, serían las instituciones artísticas.

La «unión» (utilizamos la palabra unión análogamente a como se utiliza para explicar la función del Ego trascendental, es decir, la unión de los tres géneros de materialidad) atributiva de estas instituciones artísticas (artes temporales, principalmente, aunque en el cuerpo musical nos encontramos con analogías atributivas entre el dibujo y los planos arquitectónicos con la composición de partituras, por poner un ejemplo), que son en sí distributivas y basadas en categorías y «leyes» (Platón) diversas, correría a cargo del melos como especificidad más importante de la música.

Así pues, la música, de manera oblicua desde diversas disciplinas, se inserta, por una parte, en el espacio gnoseológico desde el plano β por medio de los glomérulos y a través de la Historia y, por otra parte, desde el plano α por medio de estructuras específicas y a través de articulaciones y reducciones (poéticas) relacionadas con estructuras genéricas de las ciencias α1 (Física y Matemáticas, principalmente).

Desde estos dos planos pueden abordarse diversas situaciones que se obtendrían de las disciplinas musicales:

En β2, las disciplinas no científicas como la praxis de las técnicas de los instrumentos y del canto, así como de la escritura de partituras, en las cuales cabría distinguir si se mantienen principalmente en un estado de arte adjetivo o de arte sustantivo (si bien no existe un corte dicotómico entre ambas ya que su interconexión se mueve entre la propia esfera de la prosa de la vida). Podríamos entender, en cambio, a las teorías solfísticas desde la situación II-β1, cuyos antecedentes residen desde los neumas («el soplo del espíritu») bizantinos o gregorianos hasta las claves, las armaduras y las distintas mensuraciones y alturas que permiten codeterminar las diversas operaciones de los músicos en la música de cámara y en la música sinfónica: «El concepto de una situación que denominamos II-β1, es decir, el concepto de una situación en la cual las operaciones aparecen determinadas por otras operaciones (procedentes de otros sujetos gnoseológicos)».{1} El solfeo, por tanto, se presenta como un conjunto de teorías (Teoría de juegos) que permiten codeterminar operaciones de distintos instrumentos. Ahora bien, ante los que pudieran objetar que unos músicos de Flamenco o de Jazz –por poner un ejemplo– codeterminan operaciones sin necesidad de «manuales solfísticos», argumentaremos que el entrelazamiento de la tesitura de un cantaor con los acordes de la guitarra tiene como referencia el palo flamenco con el que se mueven ambos en «variaciones de juego» las cuales se conjugan con las modulaciones melismáticas del cantante; mientras que en el Jazz, los cifrados sobre los que se mueven las improvisaciones (los juegos) también permiten estas codeterminaciones. En I-β1, «los objetos nos siguen remitiendo a las operaciones, y la capacidad determinativa de estas deriva de que partimos de objetos, pero en tanto ellos ya están dados (en función de otras operaciones, a las que intentamos “regresar”)»{2}. Las disciplinas musicales que responden a esta situación son las concernientes a la historia fenoménica de las partituras musicales, es decir, el análisis de las múltiples técnicas de composición de la Historia, tal y como son utilizadas por los compositores en diversas unidades morfológicas (glomérulos de las partituras).

Una vez ascendemos al plano α en la tabla de las ciencias, debemos remitirnos en las disciplinas musicales única y exclusivamente al estado α2 en sus dos situaciones: en II-α2, «no puede decirse que las ciencias humanas se aproximen a las ciencias naturales o formales, puesto que los procesos y estructuras que alcanzan son específicos de la cultura humana».{3} Los intervalos de primer, segundo y tercer grado en progressus y regressus, ascendentes y descendentes, los ritmos, las figuras geométricas, así como las escalas y modos que conforman los géneros de tonalidades «son estructuras o procesos objetivos que, aun siendo propios de los campos antropológicos (sólo tienen posibilidad de realización por mediación de la actividad humana), sin embargo contraen conexiones a una escala tal en la que las operaciones β no intervienen»{4}. Por último, en I-α2 «partimos de operaciones α que, siguiendo su propio curso, determinan la refluencia de estructuras genéricas (comunes a las ciencias naturales) que confieren una objetividad similar a la de las ciencias no humanas. Es el caso de las estructuras estadísticas, pero también el caso de las estructuras topológicas»{5}. La topología de la tensión musical de una obra (perspectiva psicofísica) que construye Sergiu Celibidache, en cuanto a expansiones tensivas graduadas vectorialmente, respondería a este tipo de metodologías ya que estos vectores musicales tendrían un sentido (la orientación del origen al extremo de las tónicas en las que está construida la música), una dirección (las modulaciones progresivas y regresivas en cuanto al ángulo de vector, respecto a la tonalidad principal que establecerían el «punto culminante» de la pieza) y un módulo (las longitudes de los segmentos que irían confeccionando diferentes velocidades expansivas) que irían organizándose respecto a estructuras genéricas de la Física y la Matemática.

Así pues, tal y como hemos introducido en esta lección, la clasificación de glomérulos distribuidos en los planos α y β quedarían finalmente de la siguiente manera:

- Altura y mesura de las notas musicales: neumas, líneas y claves, y figuras (β2 y II-β1)

- Periodicidades de compases: isomorfismos, contracciones y dilataciones, entrelazamientos e interrupciones y mutaciones (I-β1)

- Estructuras musicales: intervalos, ritmos, figuras geométricas, escalas y modos (II-α2)

- Expansiones tensivas graduadas vectorialmente: sentido, dirección y módulo (I-α2)

La problemática de la perspectiva gnoseológica es que el «recorrido poético» de la topología de una obra musical (en su estadística de tensiones) es múltiple, discontinuo y plural, de suerte que está formado por las coordenadas de recepción de la sustantivación artística. Por lo tanto, esta perspectiva subjetiva –lógica y no psicológica, es decir, noetológica– desbordaría el plano gnoseológico de la tabla.

Tabla: Clasificación de las “ciencias” musicales

——

{1} Gustavo Bueno, Teoría del cierre categorial, tomo 1 (Oviedo: Pentalfa, 1992): 210.

{2} Ibíd., 209.

{3} Ibíd., 207.

{4} Ibíd., 206.

{5} Ibíd., 207.

Fundación Gustavo Bueno

Fundación Gustavo Bueno